歴史あふれる豊かな自然

邑には、清流吉川、三倉川が流れ、夏はアユ釣りや川遊びに多くの人が訪れます。

お茶、シイタケ、自然薯などの栽培が盛んで、特産品となっています。

子供たちの農業体験や地域ぐるみでのオープンハウス「ぷぶふの日」を開催し、都市と地域の交流を図り、住民の暮らしなどを紹介しています。空き家めぐり等を実施し、農村の古民家の良さや周辺の環境を体験してもらうことで積極的に地域交流や定住化の推進に取り組んでいます。

特に、ふるさと子供夢学校では、県外からの小学生を招くとともに、韓国からの農業大学生との交流も行っています。

人気の「山里の市」

秋の訪れとともに、森町の食卓を飾るのが「芋汁」です。自然薯をすり下し、サバやシイタケのみそ汁で薄め、お酒のおつまみやご飯にかけていただく森町の伝統料理です。観光施設アクティ森の「山里の市」では、地元でとれたこの自然薯が売られ、人気の商品となっています。地域で採れた新鮮な野菜が並びます。

「手づくりそばほっとり」では、そば打ち体験や、地元のおかあさんの手料理を楽しむことができます。コテージやキャンプ場の宿泊施設がある他、マウンテンバイクのレンタルを利用もでき、サイクリングで巡るアウトドア体験ができます。また、一流シェフによる「森のレストランかわせみ」や、遠州地方の名産や特産品を集めた「よんな市」も人気です。

歴史的魅力もいっぱい!

国指定文化財「友田家」は平家の落人が、元禄13年(1700年)に現在の地に移築したとされ、当主は現在47代目に当たります。家の造りは、「片喰違い型」と呼ばれる遠州地方の古農家に使われた型式で、中世の建物をそのままに残された建物として昭和48年に国の重要文化財に指定されています。

葛布の滝は、古来よりこの地方に葛(くず)が多く自生しており、これで葛布を製造したことからこの地名の由来となりました。明治の頃には、製氷地として知られ、「赤牛と黒兵衛の伝説」が残されています。

また、天方城主の墓がある「蔵雲院」、曹洞宗の古刹「自得院」など由緒ある神社や仏閣があり、歴史的にも魅力のある地域です。

花咲く恩地町

地域一丸となって、環境整備に力を入れている恩地町。浜松市の「花いっぱい運動」に参加し、耕作放棄地の沿道沿いに季節の花を年2回植栽し、道行く人たちの心を和ませています。かつての耕作放棄地でひまわりや菜の花を栽培し、幼稚園児たちも自由に出入りし楽しんでいます。ひまわり畑やコスモス畑など、四季折々の花咲く地域になっています。地域の子供達は、夏休みの間、ひまわりの笑顔に見守られてラジオ体操を行います。地域住民が協力して、芳川堤防の除草や、散策者が早春を満喫できるように11月には菜の花の種をまきます。ウォーキングコースとして人気があります。

みどり朝市

毎月1回、第3日曜に恩地町公会堂でみどり朝市が開催されています。朝市のモットーは「新鮮・やすい・うれしい」。朝市を通して地産地消の輪が広がり、地域住民の交流と親睦の場にもなっています。毎回100名ほどの人で賑わい、開始後30分程度で売り切れ、閉店しますので、お出かけになる方はお早めに。地元の農家を中心に出店し、新鮮な採れたてたて野菜や手作り品が並び、地域の人たちの楽しみになっています。

サツマイモのコロッケや大福が人気

かつての耕作放棄地で栽培したサツマイモを地元の食品加工会社で冷凍コロッケに仕上げました。冷めてもおいしいコロッケです。地元の職人さんが手作りしている大福なども好評です。サツマイモのコロッケや、大福は100円/個程度で販売されます。季節によって、メニューは変わります。毎月開催されるみどり朝市で販売されています。地域の子供たちがサツマイモやジャガイモの栽培・収穫体験をする畑も耕作放棄地を再生させました。子供たちは苗植えから雑草取り、つる上げ、収穫までの一連の作業で野菜を作る大変さや収穫の喜びを体験します。かつての荒れ地は、かけがえのない食育の場に生まれ変わっています。

野鳥や希少生物が住まう豊かな自然

和地地区では、トンボ池の造成等のビオトープ造りや梅や紫陽花の並木作りに取り組みました。花川の堤防の矢竹の刈り取り除去を地元高校生の協力を得て実施。蛍の里作りにも着手し、コスモスや菜の花の他、河津桜400本を堤防沿いに植栽し、地域住民が協力して自然豊かで花のある風景を管理・維持しています。源氏・平家・姫蛍の生息地でもあり、6月初旬は蛍の乱舞が見られます。次世代に美しい環境を残す為に、子供たちへの教育にも力を入れています。

馬鈴薯、トマト、キク、ガーベラ

和地地区では昭和30~40年代に天竜川から取水する三方原用水が整備され、現在は馬鈴薯、トマト、キク、ガーベラの特産地となっています。三方原で生産される馬鈴薯は「しずおか食セレクション」に認定されていて、期間限定の「三方原ポテトチップス」は静岡土産として定着しつつあります。

また、地域内の遊休農地を活用して餅米を栽培し、収穫したもち米を使い和地・湖東の2つの幼稚園へ寄付し、餅つき大会を開催しています。公民館まつりでの餅つきでは、つきたてのお餅が500食程ふるまわれます。大好評で、すぐに終了してしまいます。

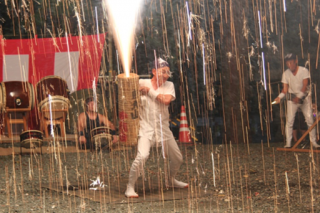

勇壮な手筒花火とお神楽奉納

毎年7月に開催されている村まつりでは、吹き出す火の粉が勇壮な手筒花火を奉納します。子どもたちも手持ちの小さな手筒花火を体験します。小学生の子どもたちはお神楽を奉納し、伝統神事の継承をしています。

清流と天竜美林の森

天竜美林の杉や檜の森に囲まれ、清流阿多古川の源流にあるくんま。ホタル、ギフチョウ、カタクリ、山シャクヤク、遠州細葉シャクナゲなどの貴重な自然が残され、大切に守られています。

大栗安の棚田は標高250mほどの山中にあります。傾斜地に広がる481枚の棚田が周囲の山並みと調和し、美しい情景を作り出しています。風景と空気を満喫する「棚田ウォーク」やしめ縄飾り作りなども開催。機械での作業が難しい棚田での作業には、たくさんの人の力が必要です。ボランティア希望の方、大歓迎です。一緒に楽しく田んぼの作業をしてみませんか?詳しくはしずおか棚田・里地くらぶのホームページをご確認下さい。農作業のあとには、少し足を伸ばして、「くんま水車の里」でのんびり、ゆったりお過ごし下さい。

楽しい催しが待っています。

毎年2月に行われる、くんま水車の里「大寒謝祭」。

寒さを吹き飛ばす天竜太鼓の熱演や、そばの早食い競争、こんにゃくのつかみ取り競争などを開催。

訪れた人に体の中から温かくなってもらおうと、地元の皆さんが作るしし鍋の無料サービスなどもあります。

8月には夏祭りがあり、鮎のつかみ取りや金魚すくいの他、仮装行列も人気です。

見て、食べて、参加して、大自然の中でたくさん思い出を作れます。

里山に響くアルプホルンの音色

夢未来くんまでは、毎年9月に2泊3日のアルプホルンセミナーを開催。

アルプホルンを一度も触った事のない初心者の人でも、発表会で演奏できるまでになります。楽器を持っていない人も参加できます。

期間中、セミナーで講師をされる『アンサンブル フォレスト』の皆さんによるコンサートも行われます。

くんまの里山に、穏やかな音色が響くこの日を毎年楽しみにしているリピーターの方も増えています。セミナーに参加すると、「くんま体験プログラム」で地場農産物の収穫など、くんまの恵みも楽しめます。

食事処「かあさんの店」と物産館「ぶらっと」

くんま水車の里にある食事処「かあさんの店」では、地元のお母さんたちが作ったおそばや定食が好評です。椅子や机も天竜美林を使い、木のぬくもりあふれる店内で和めます。

物産館「ぶらっと」ではくんまの里で作られた特産品や工芸品を販売しています。名物くんま沢庵は大根を寒干ししてから米糠と塩で数か月漬ける伝統的な製法で人気です。土日限定の五平餅や秋限定マロンソフトクリームなど、ここだけの味を楽しめます。

弥生時代の銅鐸が出土

弥生時代の銅鐸が数多く出土し、美しい水田が広がる由緒ある田園地帯です。弥生時代に作られ、使われた青銅製の銅鐸は稲作の豊作祈願の祭りに使われた道具とも言われ、7つ出土しています。銅鐸が埋もれたままの状態で、金属探知機により見つかったのは全国でも初めてのことでした。浜松市姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館で見ることができます。

他にも初山宝林寺の仏殿と方丈が国の重要文化財に指定された宝林寺や、厄除け観音の祝田山善明寺など由緒あるお寺が有名です。1月6日の例大祭には多くの人で賑わいます。また、町内の33カ所には、地域に伝わる物語を「いにしえのまちづくりの会」が作った切り絵で紹介しています。

良質のお米と柑橘栽培

中川地域の特産である水稲栽培。化学肥料、農薬を静岡県基準の5割以上削減して栽培した特別栽培米『まいひめ』は地元細江地域で作られた、美味しいお米です。厳しい水田環境基準もクリアした、バランスの取れた生態系の中で育まれるお米は自然環境を守りながら、人にも生き物にも安心・安全と人気を集めています。

中川地域の特産の一つに温州みかんと白柳ネーブルがあります。毎年、皇室へ献上される、宮内庁御用達の産地です。白柳ネーブルは果汁が豊富で濃厚で独特な風味があります。香り、甘さ、酸味も程よくバランスのとれた美味しさです。

ビオトープで自然との共生を学ぶ

多くの地域の人達によって、農村環境の保全と質的向上、生態系の生息状況と保全活動をしています。子どもたちによる稲作体験や田んぼの生き物調査も行われています。水田地帯の一角には生物と食物の共生できる自然環境を少しでも多くの人達に学理解してもらおうとビオトープが作られています。

寺野のひよんどり

『ひよんどり』とは「火踊り」がなまったものと伝えられています。寺野ひよんどりは、400年近く前から伝承される五穀豊穣や無病息災を祈る祭礼です。宝蔵寺観音堂で毎年1月3日に開催され、国の重要無形民俗文化財に指定されています。見物に行かれる時は暖かくしてお出かけ下さい。渋川親水公園のからくり人形の館では、祭礼の日以外でも、からくり人形によるひよんどりを見ることができます。古から続く伝統の祭礼に触れてみませんか。

豊かな自然に囲まれて

少し背の高いシブカワツツジは分布範囲が限られている貴重な植物。渋川つつじ公園内に自生する約4,000本の群落は県の天然記念物に指定されています。花が見頃になる5月から6月にはつつじ祭りが開催され、鮮やかなピンク色のトンネルを楽しめます。小高い山の公園なので、動きやすい装備でお出かけ下さい。環境庁の絶滅危惧種に指定されているギフチョウの生息地でもあります。田畑と豊かな自然の織り成すここだけにある情景は、ここに暮らす人々が守り続けている大切な宝物です。

てんてんゴーしぶ川

てんてんゴーしぶ川は、NPO法人 『大好き渋川 』 が運営している奥浜名湖の山々に囲まれた自然豊かなキャンプ場。渋川が大好きな会員が、ここでしかできない体験やイベントを企画して、皆さんをお待ちしています。間伐材を利用した薪作り体験や鮎のつかみ取りのほか、2月中旬から3月中旬は約2,000体の雛人形が並ぶひなまつりを開催。土雛や掛け軸雛など珍しいお雛様も見られ、訪れる人の目を楽しませています。

渋川ならではの味

てんてんゴーしぶ川ではご当地の美味しいものが味わえます。イベントで販売する五平餅に塗られる味噌は一味ちがいます。その味の秘密は是非、実際に食べてお確かめ下さい。「てんてんのしし鍋」はしし肉や野菜がたくさん入ったすき焼き風。くさみも無く、美味しいと評判です。3月までの期間限定メニュー、ご予約(053(545)0452)をお忘れなく!

浜名湖を望む三ヶ日みかんの里

浜名湖北部に位置し、特産品「三ヶ日みかん」の生産地です。管理されたみかん園からは浜名湖を望むことができ、その景観はとてもすばらしいです。白い可憐な花が咲く頃は三ヶ日を渡る風はいい香りがします。そのまま食べても美味しい三ヶ日みかんですが、加工グループ「オレンジ母ちゃん」は、みかん等の農産物を加工し年間4000本を販売しています。新商品の開発にも取り組んでいます。三ヶ日農業協同組合も青島みかんジュース、みかんゼリー、氷美柑と新商品開発し、三ヶ日みかんブランドを広める活動をしています。

三ヶ日みかんの里まつり

毎年11月に三ヶ日協働センターで開催される【三ヶ日みかんの里まつり】。全国の高校が地元の特産品を使って作る『F級グルメ甲子園』や色づくみかんの里を歩く『みかん園農道三ヶ日ウォーク』などの催しがあり、多くの来場者で賑わいます。地元特産品の購入や、模擬店で三ヶ日の味を楽しむことができます。6月にはオレンジロードで『大谷アジサイ祭り』も開かれます。

伝統神事や花の名所がいっぱい

地域コミュニティー作りにも活気があり、住民が自治会活動にも積極的に参加している三ヶ日地区。

4月第2土曜日の初生衣神社の大祭「おんぞ祭り」などの伝統神事が行われます。花の名所も多く、乎那の峰では2月にはマンサク祭り、4月中旬頃には三ヶ日桜祭りが開催。また、遊休地にコスモスを育てており、見頃を迎えるとピンクの絨毯が三ヶ日町に広がります。

昔からの肥沃な土地

東名高速道路浜松ICの北側、浜松市中央区の旧浜北市に接する農地と住宅が混在した地域で、農地の区画は狭く、宅地と宅地の間に農地があるといった環境です。

徳川家康が浜松城に入城した頃は万斛村(まんごくむら)と呼ばれ、穀物が多く取れる肥沃な土地に恵まれた村であったと記録されています。地域の耕作放棄地を解消し、蕎麦や菜の花を栽培することにより、「けっこい」(きれいな)中郡を目指しています。

なの花便りは中郡産の菜種だけを使用し、昔ながらの釜炒圧搾製法で精製したなたね油 。化学処理をしていないため、原料の持つ独特の色や香りが感じられ、その奥深い風味や味わいに圧倒されることでしょう。

「浜松産ソバ」を目指して

「けっこい中郡」が会長を務める美農里プロジェクトそば部会は、平成23年度から浜松市内各地で、「そば栽培による耕作放棄地や遊休農地の再生利用」に取組んでいます。

そば栽培を通じて、地域の環境保全や住民同士の交流に大きな効果が現れています。平成25年12月7日に開催された市内200アールの畑で収穫したそばを、地域住民に振舞うイベントには、出世大名家康くんやふじっぴーが迎えるなか60名が参加しました。

取組規模を拡大し、安定的なそばの生産が出来るようになれば、「浜松産ソバ」として売り込みたいとの意見や、そば栽培による耕作放棄地及び遊休農地の再生利用、地産地消に関心のある企業や団体との連携を望む声も上がっています。

中郡地区の名所

甘露寺は弘仁年間(810年~824年)に内乱によって亡くなった多くの武士や農民たちの霊を供養するために創建されたのが始まりとされ、観音堂や地蔵堂、弁財天などのほかに塔頭12坊を擁し、真言宗の寺として栄えました。

鈴木権右衛門邸は室町時代から万斛(まんごく=浜松市中央区中郡町)に屋敷を構え、江戸時代には庄屋の中でも地位の高い独礼庄屋として栄えました。現在は、地域ボランティアによる邸内の見学会が開催されています。

地域で守る環境・景観

旧東海道(江戸から京都)の真ん中に位置するため中ノ町として名づけられ、東西(東海道)と南北(東側を流れる天竜川)の流通の交差点として栄えた歴史と文化が息づく町です。

一級河川天竜川に面し、北は東名高速道路、南は国道バイパスに囲まれた、都市近郊の地域です。農地と住宅が混在しているこの地域では、水田、施設園芸、露地栽培が各所で行われており、地域住民と農家の交流が盛んです。

また、遊休農地を活用した、コスモス畑は、度々メディア等で紹介されています。国道1号バイパスと同時に整備されたポケットパークで、「中ノ町フラワーロード」として地域住民が花を育てています。春の菜の花、秋のコスモスは見事で、道路を行き交うドライバーの目を楽しませています。

そばと花火大会が地域をつなぐ

邑では、そば栽培を通じて、各自治会、老人クラブ、小学校が活発に交流しています。そば栽培は、食育教育や遊休農地の再生利用の取組として、多くの支持を得ており、コミュニティの結束力強化を促しています。耕作放棄地や遊休農地の再生利用や保全管理を目的に、栽培が始まったそばですが、中ノ町環境保全会は、これを地元発進のそばブランドとして育てる意気込みです。

毎年8月14日、中野町煙火大会が天竜川右岸側の河川敷で開催されます。

住民で組織する実行委員会が企画・運営を行う、まさに住民手作りの花火大会です。約4000発の花火が真夏の邑を美しく彩ります。

郷土の偉人、金原明善

江戸時代後期の一八三二年(天保3年)に現在の浜松市中央区安間町に生まれた金原明善は、「暴れ天龍」こと天竜川の洪水に苦しんでいる人々のため、自らの財産で堤防を築いたり、天竜川の上流部に植林をするなどの治水事業を行い、大きな功績を残しました。また、農業用水路兼船の物流として、現在の天竜川下流農業用水と三方原農業用水の構想を立てました。その計画は後世に引き継がれ、浜松市及び市の農業が大きく発展しました。地域では、天竜川農業用水を親しみと感謝をこめて「明善用水」と呼んでいます。

花と緑と水の郷

村櫛は名勝浜名湖に三方を囲まれた庄内半島の南端に位置します。先人の開拓した田園と湖の織り成す美しい景観が地域の宝です。

また、四季の花々が地域を彩る浜名湖ガーデンパークは「花の都 しずおか」のシンボルです。村櫛は庄内半島南端に位置し、地域には平成16年の浜名湖花博の会場となった浜名湖ガーデンパークがあります。周囲を浜名湖に囲まれているため、潮干狩り、釣りなどのレジャーが盛んです。遺跡や伝承も数多く、古くから人々が住み栄えていたことが伺えます。浜名湖花博の会場から浜名湖ガーデンパークとして再整備された56ヘクタールの敷地内には、四季折々の花が咲き、年間を通じて散策を楽しむことができます。また、高さ50メートルの展望タワーからは浜名湖とその周辺360°の絶景が望めます。

地産地消にこだわるお食事処

邑では、地域の協働組織(自治会、土地改良区、NPO法人)が三位一体となって、幅広い活動をしています。NPO法人むらちゃネットでは、浜名湖ガーデンパーク内の「お食事処むらちゃ」の運営や、子ども向けの自然体験イベントなどを開催しています。団体名には、村櫛の「むら」に、親しみをこめた呼称である「ちゃん」を地域の独特の言い回しにした「ちゃ」を併せるという小学生のアイデアが採用されています。

「お食事処むらちゃ」では、地産地消をコンセプトに旬の素材の使用にこだわっています。広大な敷地の浜名湖ガーデンパーク内で唯一屋内飲食ができる施設として、来園者の一休みの場になっています。テイクアウトも可能なので、天気の良い日には広場で花々を眺めながら食事をすることもできます。

花にあふれた町づくり

NPO法人むらちゃネットの前身である、村櫛町ガーデンパーク推進協議会は、花博来場者を温かく迎えるため、住民総出で沿道の花飾りや遊休農地6ヘクタールの菜の花の種まきを行いました。

花博開催期間中は、会場内に町営の食堂「花博食堂」を出店し、来場者に浜名湖の魅力を味わってもらうとともに、地域に経済効果をもたらしました。

このような様々な協働活動を実施するうえで、任意のボランティア団体であった村櫛町ガーデンパーク推進協議会は、「花と緑と水と安心癒しを提供する事業を行い、 地域に住む人を始めガーデンパーク来園者に寄与する」ことを目的にNPO法人むらちゃネットとなりました。

みんなが誇れる町に

大塚は、安間川と天竜川の間に位置し、浜松市中心部より車で15分ほどの都市近郊型農業振興地域です。地域では主に、ゴボウ、生姜、エビ芋などが盛んに生産されています。生産した作物は祭りの際などに地域に提供し、地域の人々と一緒に味わうことで、地域の輪を作っています。

邑の活動組織である大塚愛郷会は、平成21年度にふじのくに美農里プロジェクトの組織として活動を開始しました。平成22年度には、自治会ごとの水路の清掃及び草刈り活動が活発になり、遊休農地を活用した、コスモス、ひまわり、ポピーなどの景観植物の植栽も始まりました。

花のもてなしオープンガーデン

地区内には、飯田公園としても知られているみどり~な(浜松市緑化推進センター)があります。みどり~なは、約500種15,000本の植物があり、庭樹・生垣等の31の見本園と植物が見せる四季折々の風景を一年を通じて楽しめます。また、芝生広場や小川もあり、遊べる・学べる植物園です。

また、毎年春、ガーデニングに取組む住民が、自慢の庭を開放するオープンガーデンを開催しています。

大塚は西部地域のオープンガーデンコンテストに参加し、耕作放棄地を活用した景観作物の栽培で高評価を受けています。

地域一丸の取組

「みんなが誇れる町に・きれいな花、緑で一杯に・農地、水を大切に」をスローガンに、花の会及び自治会が中心となって、地域の景観形成及び耕作放棄地の解消に取り組んでいます。

花の種まきや野菜の収穫作業は、子供会や地域住民も参加する交流の場となっています。収穫した野菜は、地元住民で分け合うことで地産地消の取り組みも行っています。

浜名湖畔に広がる農村風景

湖西市新所は、浜名湖の西側に面し、浜名湖のさざ波の音が常に聞こえる地域です。キャベツ等の葉物野菜、スプレー菊等の栽培が盛んで、田畑が織り成す美しい農村風景が広がります。「新所水とみどりのプロジェクト」では雑草対策のカバープランツや小学生が利用する農道沿い約2kmのあじさいの植栽、ビオトープの整備など、豊かな環境を守っています。

新所のあじさいまつり

新所地区では、農村環境や景観を守り、地域活性化を目指そうと「新所水とみどりのプロジェクト」を立ち上げ、勉強会などの活動を行っています。

子供達に地域の自然に関心を持ち、触れてもらうため湖西フロンティア倶楽部の方々の協力のもと「あじさいまつり」を実施して、東小学校から出発する約2kmのコースをみんなでウォーキングしたり、植物や新所地区に生息する水生生物の観察会、木を使った工作等の教育を行っています。草笛体験では夢中になって、挑戦する子供たちの姿も見られます。

女河八幡宮例大祭神事

新所で10月第2日曜日に開催される「女河八幡宮例大祭神事」は静岡県の無形文化財に指定されています。「十列児(じゅうれんじ)」「流鏑馬(やぶさめ)」等、秋の収穫感謝とその年の豊作を祈ります。奈良市の春日大社・春日若宮おん祭りにも同じ名称の神事があることから、近畿地方の影響を受けているものと考えられています。

丹那盆地に広がる田園風景

函南町丹那地区は箱根南麓に広がる盆地地帯です。耕作放棄地が少なく、広がる水田にはコシヒカリの稲穂が揺れます。昔は山葵を栽培するほど豊かな水に恵まれていた地域ですが、現在は柿沢川の水をポンプアップして池に溜め、各水田に配水し大切に稲を育てています。初夏には稲が鮮やかな緑の海となり、収穫前の秋の夕暮れ時には丹那地区全体が金色に輝きます。天候によっては箱根西麓の斜面をすべるように覆う雲のベールが幻想的な情景を作り出します。

アニメ「絶対少年」のモデル地にもなった、穏やかな空気の流れる丹那。訪れる人にのんびりと優しい時間を過ごさせてくれます。パラグライダーの着陸地にもなっており、空中から舞い降りてくる姿を見ることもできます。熱函道路や玄岳から丹那盆地を望むと向こうに富士山を眺めることができます。

酪農王国 丹那

明治時代から酪農が盛んな丹那地区。この地域の酪農家が搾乳した牛乳は「丹那牛乳」の名前で販売されています。ヨーグルトやチーズ、バターなどの乳製品も好評をいただいています。酪農王国オラッチェと地域が一体となり、毎週土日には地元の人が作った路地物の旬の野菜や丹那のお米を販売しています。農業体験や動物との触れ合いやトウモロコシ畑の巨大迷路も人気で、休日は家族連れで賑わいます。

毎年11月には「丹那盆地まつり」が開催され、哺乳瓶での丹那牛乳早飲み競争など、ユニークなイベントや、モツ煮などが振舞われ、多くの人が訪れます。日程など詳しくは函南町のホームページをご覧下さい。

函南めぐり野菜

酪農王国オラッチェでは、函南町丹那地域の土づくりに活用されてきた酪農資源の牛ふん堆肥を町内の農家と協働で、丹那百年堆肥「緩衝力」としてブランド化しました。その緩衝力を使って作られる豊かな土壌で品質の向上と減農薬に努め生産される「函南めぐり野菜」は良質な地域循環型農産物です。函南町内のマックスバリューや道の駅ゲートウェイ函南でも絶賛販売中です。

高山から見渡す海・富士山・みかん畑

全国的にも珍しい大区画平坦なみかん園と、その中を貫く近代的な土木構造物の新東名高速道路が、独特の農村景観を生み出しています。

高速道路を使ってここに訪れる人は、ミカンに出迎えられ、帰りもミカンに見送られます。

高山からの原・新丹谷一帯と富士山、駿河湾の眺望も抜群です。

ミカンの樹オーナー制度

新東名高速の開通で都市部の人が訪れやすい場所になり、平成24年よりみかん農家有志による「ミカンの樹オーナー制」を始めました。清水港を望む農園でのんびり収穫できます。高速道路で訪れる人を歓迎する為の花畑の整備なども行っています。

毎年11月開催のアグリウォーキングや無料ミカン狩りなどのイベントがありますので、是非、参加して原・新丹谷の魅力を体感してください。

オーナー制度についてはミカンオーナー募集ページ(JAしみず)で詳しく紹介されています。美味しいミカンと、「Myみかんの樹」の成長をすばらしいロケーションの元で楽しめます。

「はるみ」は清水生まれのミカンです

ミカン王国と言われる清水。様々な種類のミカンが栽培されています。青島温州ミカンはもちろん、この地で生まれた「はるみ」は清見にポンカンを交配させた柑橘です。果汁が豊富ですっきりした甘さが特徴です。デコポンは、温暖な気候を活かし、完熟するまで木にならしています。ジューシーで甘さも香りも豊かです。直売所などで購入できます。直売所の所在地など、詳しくはJAしみずのホームページをご覧ください。

春夏秋冬、有東木の里山風景

標高600mほどにある有東木地区。地元の皆さんが「宝」と呼ぶ清流が、山葵田や茶畑を育んでいます。有東木は山葵栽培発祥の地であり、1607年に徳川家康に献上された記録もあり、その栽培には長い歴史があります。

新緑、紅葉、雪景色と、四季折々に変化する天空の美しい集落です。1月には蝋梅の香りを楽しめます。

冬期は道路が凍結することがあります。お車の方は冬用の装備でお出かけ下さい。

「うつろぎ」は元気ステーション

「うつろぎ」では地元のお茶や山葵、農産物を販売しています。地元食材を使って有東木のお母さんたちが作るうつろぎ定食、わさび漬け、金山寺味噌やわさびのり、お饅頭が人気です。

お母さんたちの温かいおもてなしのファンになり、元気をもらいに何度も訪れる人が急増中。

10月に開催されるうつろぎ祭りでは、小正月にお供えする花飾り作りなどの体験ができます。

駐車場がお店の前にありますが、満車の際はお店の方に声をかけてください。

※ お茶の収穫の農繁期(5月上中旬・6月下旬)は休業しますので、うつろぎ(電話054-298-2900)へお問い合わせの上、お出かけ下さい。

伝承される神楽と盆踊り

毎年4月と10月の第2土曜日に白髭神社では、静岡市指定無形民俗文化財の神楽が奉納されます。華やかな衣装の奉納舞で行われます。白髭神社には樹齢700年を超える大杉のご神木があり、有東木の集落を見守っています。神社前からの眺望は素晴らしく、山葵田や茶畑の緑のコントラストが美しく広がります。

8月14、15日は東雲寺境内で国指定重要無形民俗文化財の有東木の盆踊りが行われます。伴奏は太鼓のみで、男踊り・女踊りがあります。有東木の盆踊りはご先祖様を迎え、共に踊り明かし、送り出すというお盆本来の意味を大切にしています。この伝統的な盆踊りは有東木以外の人も、静岡市の体験教室などで踊りを習い、一緒に踊る事が出来ます。